Le canal du Midi souffre sur la totalité de son parcours d’un déficit de débit d’eau qui met en concurrence navigation et irrigation.

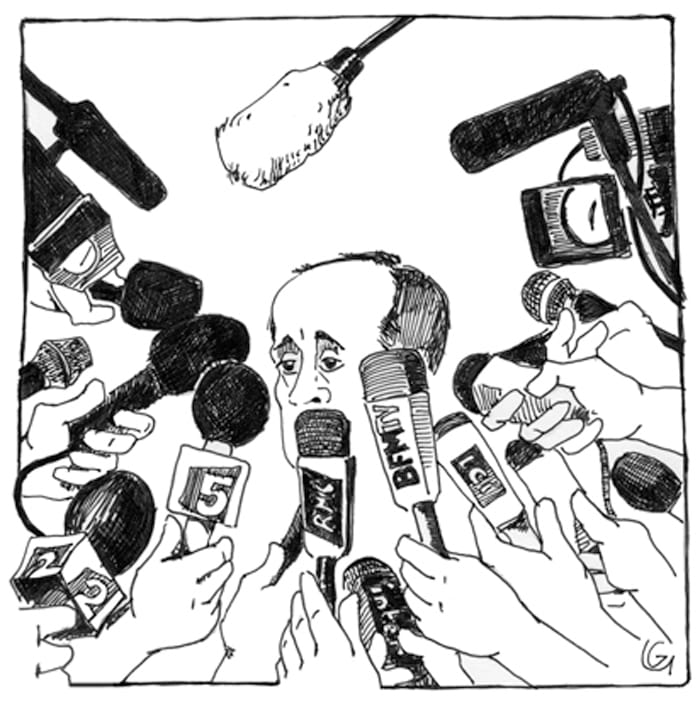

Les préfets de l’Aude, de l’Hérault et de la Haute-Garonne ont une véritable patate chaude entre les mains, celle de l’interdiction de la navigation.

Avec les effets du changement climatique les réserves hydriques qui l’alimentent (les retenues de St Ferriol, du Lampy et d’Alzeau) sont actuellement en déficit.

Si ces réserves continuent de baisser il n’est pas exclu que la navigation soit rapidement interdite avant la fin de la saison, en novembre prochain.

L’état d’alerte sur le niveau de l’eau a été lancé depuis 2 à 3 ans, mais le sujet n’a jamais été autant d’actualité.

Si les pluies du printemps ont permis de remplir à plein les réservoirs d’alimentation, la canicule et la sécheresse qui sévissent depuis juin ont entrainé un effondrement des stocks hydriques.

Actuellement toutes les réserves sont consommées avec un mois d’avance.

Le responsable de VNF (voies navigables de France) donne une date de l’entrée en situation de crise : le 15 août. Depuis cette date les prélèvements d’eau pour la navigation sur les stocks existants ont baissé de 70 %.

Au même moment le 12 août, la préfecture de l’Hérault indiquait maintenir en « alerte renforcée » la situation dans la portion du Canal qui traverse le département.

Quelques jours plus tard, la partie située entre Toulouse et Agde a réduit les plages de navigation de 2 heures (de 8 heures à 6 heures).

D’autres mesures sont envisagées, comme regrouper plusieurs bateaux lors des passages des écluses.

Conséquence logique de cette pénurie, les conflits d’usage sont à deux doigts d’éclater. Car le canal ce n’est pas seulement la navigation.

L’eau y est aussi prélevée pour l’irrigation.

Pour Jérôme Barthes président de la FNSEA de l’Aude il y a une priorité, c’est l’agriculture. Dans la bataille qui s’annonce, il indique : « L’agriculture c’est 15 emplois induits alors que le tourisme n’en représente que 5 ».

La Coordination rurale est encore plus vindicative : « Pour chaque passage d’écluse ce sont 800 à 1 000 m3 qui partent à la mer ».

D’un autre côté, l’industrie du tourisme met en garde contre l’interdiction de la navigation. Elle indique que le classement patrimonial (UNESCO) du canal du Midi est lié à la navigation. Elle chiffre la perte du label et ses retombées sur la région Occitanie à plusieurs dizaines de millions d’euros.

Le conflit est à deux doigts d’éclater, car la fermeture totale à la navigation et sa transformation en canal d’irrigation est une hypothèse hautement plausible dans les jours qui viennent.

Le pire serait que cette question soit tranchée par les seuls lobbys agricole et touristique. Car c’est plutôt la logique « d’open-bar permanent » qui doit être questionnée.

Ne pas intégrer cette donnée c’est nier le réel du changement climatique.

Changement climatique qui percute toutes les réserves hydriques, puisqu’au même moment, la Garonne a bénéficié de lâchers massifs pour maintenir son étiage et satisfaire tous les besoins de son bassin versant (y compris l’eau potable).

Pour satisfaire ces besoins, les lâchers massifs ont doublé en 5 ans. Cet été 40 % de l’eau qui passait dans la Garonne à Toulouse provenait des lâchers d’eau des retenues pyrénéennes.

Ces réserves sont majoritairement gérées par EDF et le coût des lâchers va s’élever à 4 ou 5 millions d’euros suivant la durée de la sécheresse en cours.

L’établissement public « Garonne, Gascogne et affluents pyrénéens » tenait un comité stratégique ce 2 septembre.

Il y sera obligatoirement débattu du stockage de l’eau si les pluies à venir ne sont pas suffisantes.

Avec là aussi la même question que pour le canal du Midi : une logique « d’open bar permanent » est-elle encore possible ?

La question n’est pas que technique, elle est aussi politique et citoyenne.

La réponse nous la connaissons, il va falloir apprendre à faire mieux avec moins, car on ne peut pas demander à la nature de gérer ses stocks comme un supermarché.

Total Users : 1055360

Total Users : 1055360