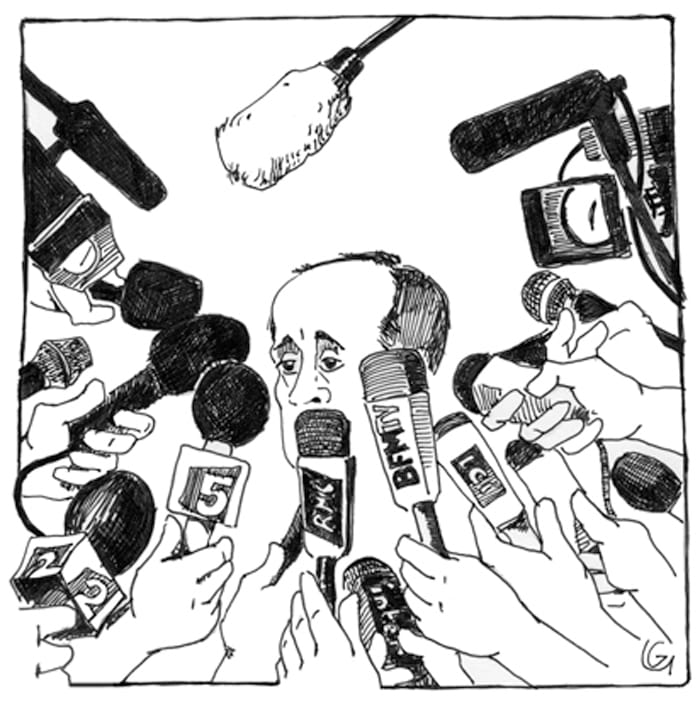

« Vous êtes victime de « passions tristes » comme le disait Nietzsche… »

Cette phrase n’a pas été prononcée au cours d’une émission de France culture par un philosophe mais lors de la dernière séance du conseil municipal (séance du 5 décembre 2022) par le triste sire Robert Ménard s’adressant à un conseiller municipal d’opposition.

Mais qu’est-ce donc qu’une « passion triste » ?

« C’est une menace depuis des années, c’est un déferlement depuis des mois : le monde occidental tout entier est submergé par la victoire de ce que Spinoza, le philosophe de la démocratie, nommait « les passions tristes », comme la haine, la peur, la colère, le mensonge ou la violence. »— (Libération, 16 novembre 2016)

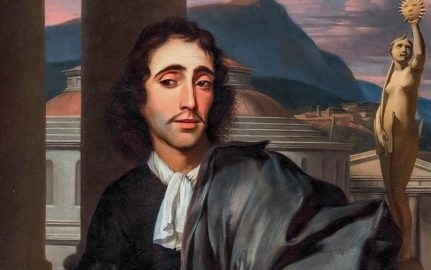

Friedrich Nietzsche n’est donc pas l’inventeur du concept de « passion triste », Baruch Spinoza l’ayant largement précédé dans cette voie.

Robert Ménard, qui prétend avoir fait des études de philosophie, n’aurait pas dû l’ignorer.

Les « passions tristes » sont cependant une expression française qui préexiste à la publication de l’éthique de Spinoza en 1677 :

- Le poète Pierre Le Moyne, explique, dès 1641, que les « passions tristes » sont « pesantes », et donc plus faciles à modérer que les « passions agréables ».

- La Bruyère utilise aussi l’expression dans Les Caractères (1688) pour se moquer de la dévotion qui tue le rire.

- Diderot les mentionne dans son Encyclopédie, au mot « églogue » (poésie bucolique, qui rappelle les hommes au bonheur d’une vie paisible, et qui « ne remue pas les passions tristes« ).

Culture ménardienne bien lacunaire et triste !

Total Users : 1024299

Total Users : 1024299