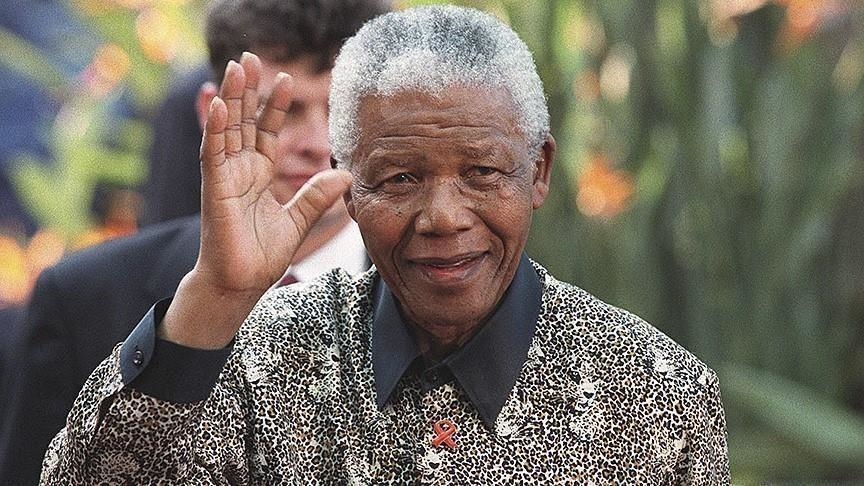

Le 5 décembre 2013, voilà exactement 9 ans, Nelson Mandela meurt à 95 ans, dans une apothéose nationale.

Né le 18 juillet 1918 dans le village de Mvezo, près d’Eastern Cape, le futur président grandit avec les bergers. À la mort de son père, il est élevé par un père adoptif qui discerne son potentiel et le pousse vers les études.

Né le 18 juillet 1918 dans le village de Mvezo, près d’Eastern Cape, le futur président grandit avec les bergers. À la mort de son père, il est élevé par un père adoptif qui discerne son potentiel et le pousse vers les études.

C’est ainsi qu’il entre à l’université de droit de Fort Hare, réservée aux Noirs. Il en est expulsé en 1941 pour avoir conduit une grève. Dans le même temps, il rompt avec sa famille et son père adoptif pour échapper à un mariage coutumier.

Réfugié à Johannesbourg, il achève ses études de droit en accomplissant de petits boulots. Chez son hôte, le métis Walter Sisulu, qui fait partie de l’African National Congress (ANC), un parti à vocation multiraciale qui plaide pour l’égalité des droits, il se lie d’amitié avec Oliver Tambo et fonde avec lui, en 1944, la Ligue de la Jeunesse de l’ANC (Young League) dont il devient le président.

L’arrivée au pouvoir du Parti national, en 1948, fait l’effet d’une bombe sur les jeunes militants. Ceux-ci s’engagent de toutes leurs forces contre le gouvernement qui instaure un apartheid rigide.

Nelson Mandela, président de la Ligue de la Jeunesse de l’ANC, entre dans une vie de clandestin à laquelle ne résistent ni son cabinet d’avocat ni son premier mariage. En 1952, il est arrêté une première fois et condamné à neuf mois de prison pour non-respect des lois de l’apartheid.

Son intelligence et sa prestance lui valent à compter de ce moment une grande popularité.

Le 21 mars 1960, a lieu le massacre de Sharpeville où les policiers d’un township noir ouvrent le feu sur un groupe de gens qui manifeste pacifiquement contre les lois sur les passeports intérieurs, tuant 69 personnes.

Après cette tragédie, l’ANC et ses organisations associées sont interdites, elles entrent dans la clandestinité. Nelson Mandela convainc les militants de renoncer à la non-violence. Il fonde lui-même la branche armée du parti : Le Fer de lance de la Nation (MK, Umkhonto) avec mission de mener des sabotages contre les cibles administratives et policières. Une première salve de sabotages a lieu dans la nuit du 16 décembre 1960, sans que la police sud-africaine puisse identifier les meneurs du mouvement.

Le 11 janvier 1962, Mandela quitte l’Afrique du Sud pour Addis-Abéba, en Éthiopie, où s’ouvre une conférence panafricaine. C’est le début d’une tournée triomphale dans les pays nouvellement indépendants du continent, à commencer par le Maroc.

Mais à son retour, en août 1962, il est arrêté et condamné à cinq ans de prison pour incitation à la grève et déplacement illégal ! Un an plus tard, le 11 juillet 1963, la police fait une descente dans une ferme du village de Rivonia, au nord de Johannesburg. Elle arrête plusieurs militants et découvre le rôle éminent de Mandela dans les sabotages de 1961.

Mandela est pour cela rejugé à Pretoria, le 9 octobre 1963. Il est condamné à vie pour trahison. Incarcéré à Robben Island, une île au large du Cap, il ne sera libéré que 27 ans plus tard, le 11 février 1990, par le gouvernement sud-africain du président Frederik de Klerk, acculé à la négociation par la mobilisation internationale contre l’apartheid. Entre temps, le prisonnier s’est forgé en prison un caractère peu commun, alliant détermination, refus de tout compromis et modération à l’égard de ses ennemis. Il acquiert une réputation internationale de vieux sage ou nouveau Gandhi, devenant dans les années 1980 une icône pour la jeunesse occidentale !

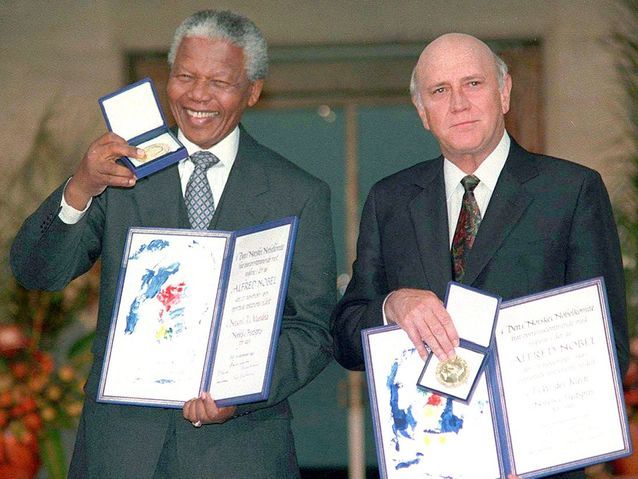

Il reçoit le Prix Nobel de la paix en novembre 1993 à Oslo, de concert avec le président Frederik de Klerk, qui a eu la clairvoyance de le libérer et d’engager des négociations avec l’ANC, ainsi que d’abolir l’apartheid.

Le 10 mai 1994, Nelson Mandela (76 ans) est intronisé président de la République d’Afrique du Sud. Il forme un gouvernement multiracial et réalise son rêve d’une Afrique du Sud « arc-en-ciel ».

Le 10 mai 1994, Nelson Mandela (76 ans) est intronisé président de la République d’Afrique du Sud. Il forme un gouvernement multiracial et réalise son rêve d’une Afrique du Sud « arc-en-ciel ».

La plupart des dirigeants de la planète se sont déplacés pour ce moment de grâce qui scelle la réconciliation des Sud-Africains après un siècle de ségrégation raciale, dans une période par ailleurs obscurcie par la guerre de Bosnie et le génocide du Rwanda.

On parle souvent de bilan en demi-teinte pour la présidence de Nelson Mandela. Il aura réussi à assurer un transfert pacifique du pouvoir de la minorité blanche à la majorité noire mais sans améliorer pour autant le sort des Sud-Africains.

L’Afrique du Sud connaît une insécurité record avec une criminalité urbaine effroyable qui fait de Johannesburg la métropole la plus dangereuse du monde. Les campagnes ne sont pas moins sûres, y compris pour les Blancs, avec l’assassinat en vingt ans de près de trois mille fermiers blancs sur un total de trente-cinq mille. Les classes populaires s’appauvrissent et les écarts de revenus au sein des populations noires atteignent des proportions vertigineuses. Les seuls bénéficiaires de la fin de l’apartheid sont de fait la petite oligarchie de l’ANC qui s’est partagée les postes de commandement et livre les ressources du pays aux Chinois. Ils forment ce que l’on appelle ironiquement les « Black Diamonds ».

C’est de façon très abusive que l’Afrique du Sud, qui peine à décoller, a rejoint la Chine, le Brésil, l’Inde et la Russie dans l’acronyme BRICS en 2011.

C’est de façon très abusive que l’Afrique du Sud, qui peine à décoller, a rejoint la Chine, le Brésil, l’Inde et la Russie dans l’acronyme BRICS en 2011.

Vaincu par l’âge, Nelson Mandela abandonne la présidence le 14 juin 1999. Il meurt le 5 décembre 2013, à 95 ans, dans une apothéose nationale, universellement reconnu comme l’une des plus fortes personnalités de la fin du XXe siècle.

On lui attribue l’aphorisme suivant, qui résume son parcours :« Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends ».

Ce même 5 décembre 2013, l’armée française lance l’ opération Sangaris, en République centrafricaine.

Mais c’est une autre histoire

Version audio avec illustration musicale sur Radio Pays d’Hérault, à écouter ICI

Total Users : 1065837

Total Users : 1065837