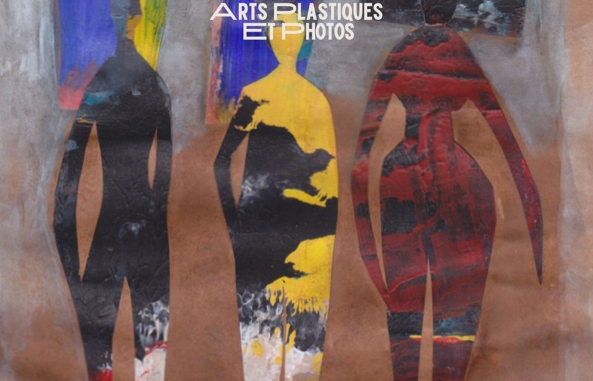

L’artiste plasticien gitan, Gabi Jiménez dénonce les préjugés et les discriminations dont souffre sa minorité dans une interview qui mélange rapport à l’art et sociologie communautaire.

Dans vos œuvres, la culture tsigane est souvent représentée par des symboles comme les caravanes, les guitares, la danse, les coqs … Est-ce-que cela décrit bien ces populations ?

Pas vraiment. Il y a une volonté des Gadjé, les non-Gitans, de maintenir cette image parce qu’il faut que les Tsiganes aient une place dans leurs représentations. Les images d’Épinal permettent d’enfermer le Gitan dans une case dont il lui difficile de sortir. Et dans ces représentations, il y a une part de fantasme et une part de stéréotypes discriminants. Du côté de l’image romantique se trouve le beau Gitan, bohème, insignifiant, avec les cheveux lâchés et un grand couteau, une femme qui danse avec une longue robe et un tambourin … Cet aspect-là du monde gitan fait rêver et intrigue. L’autre côté, qui prime malheureusement dans la société, est l’image du Gitan voleur de poules, malhonnête, oisif, suspect, auquel on accorde peu de crédit. Nous sommes à la fois appréciés et détestés au travers de ces représentations.

Et vous, vous jouez sur ces images d’Épinal ?

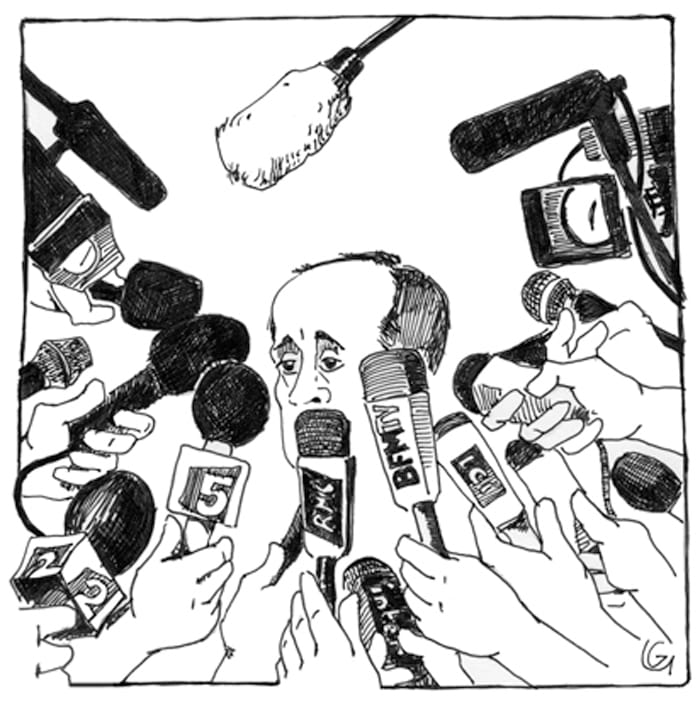

Oui, je les utilise pour en faire un art guerrier. Certes, mon style est très inspiré du pop art, mais cela n’est pas synonyme de légèreté. L’art permet de rendre plus intense le message que je veux faire passer. Un message de dénonciation de toutes les injustices que subissent les Tsiganes au quotidien. À la cantine de l’école, par exemple, on nous donnait des cuillères pour manger. Quand j’étais petit, on disait que les Gadjé étaient bizarres et qu’ils pensaient que les Gitans ne savaient pas se servir de couverts. Avec le recul, je me dis qu’ils avaient peur que l’on se serve des couteaux ou des fourchettes pour armes pour se bagarrer. Autre exemple, les livrets de circulation. Ils n’ont été abrogés qu’en 2017. Avant cela et depuis 1912, nous devions faire régulièrement tamponner un carnet d’identité à la gendarmerie. Ce qui permettait à l’État de contrôler nos déplacements et, en même temps, de vérifier que nous n’étions pas recherchés, de consulter notre casier judiciaire, comme si nous étions sans cesse suspects. Ce ne sont que des exemples, mais tous ces traitements particuliers et discriminants à l’égard des Tsiganes me révoltent et j’essaie de la faire savoir au travers de mes œuvres.

Ces représentations sont-elles liées au nomadisme des peuples tsiganes ?

En partie. Le fait de bouger nous a toujours mis en marge de la société sédentaire, qui a construit ces représentations au fil du temps. Le livret de circulation en est un bon exemple : du point de vue des sédentaires, ceux qui voyagent sont suspects, potentiellement dangereux. Toutes les personnes qui se déplacent en sont victimes. Les « gens du voyage », par exemple, ne sont pas forcément des Tsiganes, c’est une appellation administrative désignant ceux qui ne vivent plus de 6 mois par an en « véhicule mobile terrestre ».

Dépassons les images d’Épinal. Qu’est-ce qui définit les Tsiganes ?

Tsiganes est un terme générique pour désigner différentes communautés réunies par un même contexte. Nous, Gitans, Roms, Manouches, avons un tronc commun qui est celui de la culture tsigane que je qualifierais par l’absence d’objectifs d’attachement à la propriété. Cela ne veut pas dire que nous ne souhaitons pas devenir propriétaire un jour, mais ce n’est pas notre objectif. La capitalisation de la vie n’est pas notre raison d’être. A contrario des sédentaires, qui parlent maison, crédit, retraite … Pour nous, Tsiganes, le plus important c’est la famille. Elle est le ciment de la communauté et passe avant toute chose. Nous n’avons pas d’attaches à la terre et nous ne capitalisons pas comme le font les agriculteurs ou les propriétaires. Notre deuxième élément culturel commun est la langue, le romani. Cette langue s’appuie sur le sanskrit et nous sommes tous capables de communiquer grâce à elle. Les représentants des communautés l’ont ensuite enrichie de mots des lieux où ils se sont ancrés. Les Manouches emploient des termes allemands et alsaciens, les Roms de Roumanie, de Hongrie, de Russie et les Gitans y ont mélangé la grammaire et la syntaxe castillanes.

Vous avez dit « des lieux où ils se sont ancrés ». Quelle différence avec la sédentarisation ?

Se sédentariser, selon moi, signifie s’installer de manière définitive, alors que l’ancrage veut dire qu’on est là pour un moment seulement, sans savoir forcément pour combien de temps. Comme sur un bateau, s’ancrer, c’est jeter l’ancre avec l’idée que l’on peut partir. Ce qui est très plaisant comme situation. C’est là notre force « nomade », d’être capables et psychologiquement prêts à bouger du jour au lendemain, tant que le ciment familial perdure.

Pourquoi mettre « nomades » entre guillemets ?

Parce que je ne considère pas que les Tsiganes soient véritablement des nomades. Le nomadisme ne fait pas le Gitan ni le Manouche ni le Rom d’ailleurs, qui ne vit plus en caravane depuis longtemps. Ce n’est pas l’essence de nos communautés, comme pour les Touaregs ou les Mongols. Pour nous, se déplacer est une faculté d’adaptation à des circonstances, et non une nécessité permanente. Soit nous nous faisons expulser, soit nous nous déplaçons pour trouver du travail. Nombre d’entre nous sont saisonniers, intérimaires. Comme les chasseurs-cueilleurs, nous changeons d’endroit chaque fois qu’il n’y a plus de ressources suffisantes. C’est notre stratégie de survie que nous entretenons depuis nos origines.

Est-ce cela qui explique que l’on dise de certains Gitans qu’ils sont sédentaires ?

Les Gitans du sud de la France sont effectivement qualifiés de sédentaires parce que certains n’ont pas bougé depuis des décennies. Certainement à cause des emplois publics. À Perpignan et à Béziers, par exemple, beaucoup de Gitans vivent d’emplois municipaux, mais dans leur tête, je pense qu’ils sont prêts à partir, si toute la famille mettait les voiles ensembles. L’important, je le redis, est de maintenir le ciment familial, qu’importe le lieu de vie.

Ceux que l’on qualifie de sédentaires sont-ils des Gitans contraints ?

Je dirai plutôt que ce sont des Gitans contrariés, qui se rassurent les uns les autres parce qu’ils sont enfermés dans un système qui ne leur correspond pas véritablement.

Est-ce que vous militez pour que le mode de vie tsigane soit davantage accepté par la société ?

En théorie, ce mode de vie itinérant est accepté. Au niveau législatif, chaque commune de plus de 500 habitants doit posséder une aire d’accueil pour les « gens du voyage ». Dans les faits, seule la moitié des communes environ respecte cette loi. En France, toutes les politiques qui concernent les « gens du voyage » et les Tsiganes sont davantage de l’ordre de la police et du flicage. Ce que nous demandons, c’est plutôt une vraie politique sociale d’intégration, de façon à ne pas créer de fractures entre les différentes communautés. La loi existe déjà pour réaliser cela. Nous demandons uniquement que nos droits soient respectés.

Cet été a vu les tensions entre « gens du voyage » et pouvoirs publics et municipaux s’exacerber. Pour aider à comprendre ce qui fait sens et problème, j’ai choisi de republier cette interview déjà publiée dans EVAB en 2019.

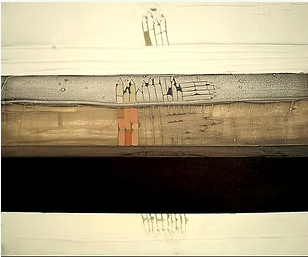

Pour découvrir l’œuvre de Gabi Jimenez, allez sur le site : www.gabijimenez.fr

Total Users : 1066376

Total Users : 1066376